点击数:1187 发布时间:2025/8/25 22:21:48 发布者:管理员

九一八事变发生后,身处南国边陲的澳门始终与祖国同呼吸,共命运。在民族危机和国破家亡之际,中国共产党与澳门社会各界同舟共济,克服重重困难,通过赈灾、募捐以及奔赴前线支援抗战等方式救亡图存,为民族独立和人民解放作出了不可磨灭的贡献,彰显了中国共产党与澳门同胞血浓于水的家国情怀和民族大义。

1931年,抗日救亡成为中华民族共同的心声。地处南海之滨的澳门,虽未直接遭受战火侵袭,但澳门同胞的心始终与祖国同频共振。包括教师、学生、工人、商人等在内的澳门社会各界纷纷行动起来,加入抗日救亡的行列当中。

澳葡政府禁止以“抗日”“抗敌”命名社团名称,限制社团活动形式,但澳门各界仍以“救灾”“慰劳”等名义,成立抗战救亡团体,展开形式多样的抗战救亡宣传活动。澳门历史教育学会会长林发钦指出,“澳门同胞在当时备受压迫的政治环境中,仍坚持爱国抗日运动,用一个‘灾’字来取代抗日的表述,‘灾’其实就是‘兵灾’,也是国家之灾。”

九一八事变爆发后不久,澳门镜湖医院、澳门商会、同善堂等社团共同发起成立了澳门早期最具影响力的救亡团体“阖澳华侨筹赈兵灾慈善会”,以各种方式支援抗战,比如镜湖医院职工捐出当月四成工资,歧关车路公司职工捐出一个月的薪水。

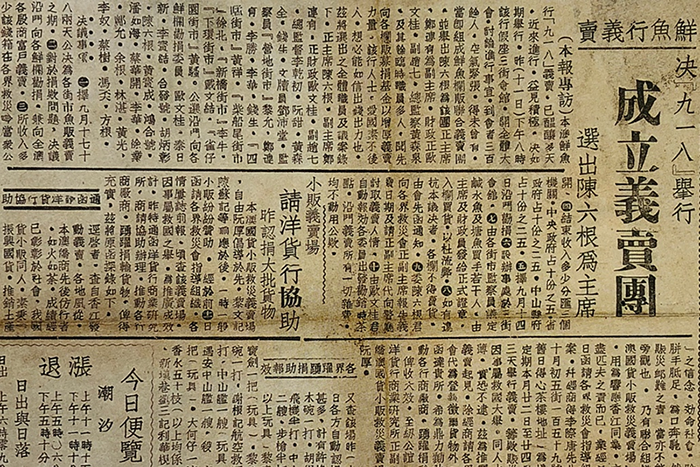

1937年,抗日战争全面爆发后,澳门涌现了更多抗日救亡团体,其中影响力最大的是于1937年8月成立的“澳门四界救灾会”。该团体由澳门学术界、音乐界、体育界和戏剧界的数十个群众性社会团体共同组成,成立后积极团结澳门爱国人士,通过各种活动筹得物款,同时积极开展抗战宣传活动。

1938年10月,日军继续向南扩大侵略。10月21日,广州沦陷,华南局势空前严峻。为保家卫国,“澳门四界救灾会”当日正式成立回国服务团,由共产党员廖锦涛担任团长。从1938年11月到1940年6月,回国服务团先后组成11个队,共160多人,前往东江、北江及珠江三角洲等地参加抗战工作。

“这些都是一批批的年轻人北上支援祖国抗战的一个很重要的历史影像”,林发钦指出,“当时他们在澳门举行了誓师大会,甚至在报纸上刊登遗书,体现了澳门同胞,尤其是年轻人,舍身救国的无私奉献。”

抗战期间,未受战火蹂躏的澳门还成为了周边地区难民的逃亡栖身之所。澳门的人口从抗战前的15万多人,增加到1941年底的45万人,增长两倍多。澳门社会克服重重困难,开展了一场持续多年,规模空前的社会赈济运动,设粥厂施粥,赠衣施药,增设义学,收治流浪儿童,帮助同胞度过了最为艰难的时期。

“澳门中华教育会办了6个义学,都是不收费的。会员们特别爱国,傍晚时用自己学校的课堂,学校的老师义务加班教学生,所以当时大多数的小孩逃难到澳门还可以接受教育。镜湖医院就专收病童,这些病童和父母失散,或父母都去世了。所以澳门在抗战期间对自己的国家、自己民族的未来都尽心尽力。”澳门资深教育家、澳门中华教育会前理事长刘羡冰说。

尽管抗战时期,日军未占领澳门,澳门也不是正面战场,但许多中国共产党员在内的澳门仁人志士和爱国青年,在国家民族生死存亡的时刻,竭尽所能支援抗战,义无反顾奔赴前线,谱写了爱国主义的华彩篇章。如今,这种厚重的爱国主义精神积淀在澳门正代代相传,熠熠生辉。

来源:总台央视新闻

文章转载自微信公众号:大湾区之声